その他のお悩み

#頭皮のかゆみ

頭皮に湿疹が起こると、さまざまな症状が出てつらいものです。

さらに頭皮に湿疹が起こると毛髪にまで影響を及ぼすリスクがあるため、なるべく早く治したいところです。

本記事では頭皮に湿疹ができる理由や、湿疹ができたときの症状、具体的な治療方法を解説します。

また、湿疹の予防についても併せて解説するため、頭皮を健やかな状態で過ごしたい、湿疹を改善したい方はぜひ参考にしてみてください。

まずは、頭皮湿疹がどのような状態なのかを解説します。

「頭皮に湿疹ができたかも」と思っていても、実はそれは湿疹ではなかったということもあります。

湿疹とは、皮膚の表層に起こる炎症の総称で、皮膚炎とも呼びます。世界大百科事典によると、湿疹の語源は「汁の出てくる発疹」とのことです。

そして、頭皮湿疹とは、頭皮に湿疹症状が出ている状態を指す言葉です。

頭皮湿疹が起こっているときは次のような症状が見られます。

1.赤み(紅斑):皮膚の表面に近い血管が拡張して、赤くなった状態。

炎症を引き起こす物質が侵入したときに、それを排除しようと体がさまざまな物質を放出しますが、その物質によって引き起こされます。

2.ぶつぶつ(丘疹):炎症物質を排除する際に白血球が集まり、その部分が血管拡張し盛り上がった状態。直径1cm以内のものを指します。

3.水膨れ(水疱):皮膚の中や皮膚の下に血液の液体成分がたまった状態。

4.膿を持つ水膨れ(膿疱):皮膚の中や皮膚の下に膿がたまった状態。

5.ただれ・ジュクジュク(びらん):水ぶくれが割れた状態。

6.かさぶた(痂皮):液体や膿が皮膚の表面に固まってくっついたもの。

7.かさぶたの剥がれ(落屑):皮膚のターンオーバーや、自身で皮膚を引っかいてかさぶたを剥がした状態。

以上のような症状が、以下の画像に示すような湿疹三角といった過程に従い進行します。

目次 頭からとれる頭皮の塊の正体 ふけが多い場合に考えられる皮膚疾患 頭皮環境の改善方法 頭皮の状態が気になる…

髪の毛の健やかな成長のためには、頭皮環境が整っていることが大前提です。

頭皮に湿疹ができた、乾燥したというときに思い当たる節がなく、対処に困ってしまう方もいるかもしれません。

頭皮の湿疹や乾燥は、病気が原因となっている可能性もあります。

次に頭皮湿疹や乾燥が起こる病気について解説します。

頭皮がかぶれてかゆいときには接触性皮膚炎の可能性が考えられます。

接触性皮膚炎とは、外からの刺激物質や抗原(アレルゲン)などが皮膚に接触することによって発症する炎症性の病気です。

化学物質の刺激で起こる「刺激性接触皮膚炎」、アレルゲンによる「アレルギー性接触皮膚炎」、光に当たって起こる「光接触皮膚炎」などの種類があり、赤みやかゆみなどの症状が現れます。

頭皮ではシャンプーやヘアカラー、育毛剤や整髪料などがアレルゲンとなり得ます。

皮脂欠乏性湿疹とは、皮脂が通常よりも少なくなった結果、頭皮が乾燥してしまい、普段ならば問題ない少しの刺激でもかゆくなってしまう状態です。

かゆみを我慢できずかいてしまうことで湿疹ができ、またかゆみが出てくるというサイクルを繰り返すことが特徴です。

空気が乾燥しやすい秋から冬の時期に、洗浄力の強いシャンプーや刺激のある整髪料などを使うことで起こります。

また、高齢者は加齢に伴い皮脂分泌量が減ることから、高齢者には特に起こりやすい病気です。

アトピー性皮膚炎とは、強いかゆみを伴う湿疹が生じ、症状が悪くなったりよくなったりを繰り返す病気です。

異物や刺激物に対して、免疫反応が過敏になることで引き起こされる点が特徴です。

アレルギーの病気を持つ家族がいる場合や、ぜんそくやアレルギー性鼻炎などの症状を持つ方、またはアレルギーの原因となるIgE抗体を作りやすい素因を持つ方がなりやすい傾向があります。

加えて、体を守る皮膚のバリア機能が低下して炎症が起きやすくなることや皮膚から水分が失われやすくなるために、乾燥肌の方の割合が多いことも特徴です。

脂漏性皮膚炎とは、皮脂分泌の多い頭、顔、ワキの下などにいる、マラセチア菌という常在細菌が異常増殖した結果、発症する病気です。

マラセチア菌は過剰に存在する皮脂を食べて増殖し、皮脂を脂肪酸に分解して炎症を起こすため、これが頭皮のかゆみや湿疹につながっていると考えられています。

また、頭皮が脂漏性皮膚炎となるとフケも増殖します。

フケが頭皮に対して刺激となり、炎症を悪化させるため、さらに強いかゆみが生じることも分かっています。

乾癬とは、銀白色の鱗屑を伴い、境界明瞭な盛り上がった紅斑が全身に出る皮膚病の総称です。

乾癬を発症した約90%程度の患者にこのような症状が見られ「尋常性乾癬」と呼ばれています。

大きさや数、形はさまざまで、発疹が癒合して大きな病変を作ることもあります。

症状の出やすい部位は慢性的に刺激を受けやすい頭部、肘、膝、腰まわりなど。

約半数の患者にはかゆみが出現し、爪の変形や関節炎などを伴うこともあります。

青壮年期に発症することが多く、多発しますが、通常は内臓を侵すことはありません。

伝染性膿痂疹とは、ブドウ球菌や溶血性連鎖球菌(溶連菌)などが原因となる、皮膚の感染症です。

接触によって感染し、火事の飛び火のようにあっという間に広がることから、民間では「とびひ」という俗名でよばれています。

あせもや虫刺され、湿疹などを引っかいたり、転んだりしてできた傷が二次感染を起こすことで症状が現れます。

伝染性膿痂疹には水疱性膿痂疹と痂皮性膿痂疹の2種類がありますが、大人の場合は湿疹がかさぶた状になる痂皮性膿痂疹の発症者が多いです。

頭部白癬は「しらくも」とも呼ばれており、白癬菌が髪の毛に寄生して生じる皮膚病です。

主な症状は楕円形に髪の毛が抜け、表面にフケの様な細かい鱗屑が見られますが、かゆみなどの自覚症状はありません。

脱毛斑内の毛は折れやすく、また抜けやすくなっており、髪の毛の根元で毛が切れると残った毛が黒く点状に見えることがあります。

円形脱毛症やフケ症(脂漏性皮膚炎)と誤診されることがあり、その際にステロイドの外用薬を使うとおできのように膿んで盛り上がり、痛みを生じるのが特徴です。

戦前では発症者が多く見られたものの、現在は頭部白癬の発症者は非常にまれといわれています。

AGAやAGA治療をしていると、湿疹が起こるケースもあります。

AGAは「男性型脱毛症」のことで、髪の毛が抜けていってしまう疾患です。

AGAにはさまざまな原因がありますが、頭皮環境の悪化も関わっているとされています。頭皮環境が悪いことで、AGAや湿疹が起こることがあります。

また、AGAの治療薬が頭皮に合わないと、前述した接触性皮膚炎を起こす可能性が高まり、接触性皮膚炎を起こすことで頭皮に湿疹が起こります。

AGAについてはこちらでも詳しく紹介していますので、併せてご確認ください。

頭皮湿疹ができてしまったら、まずは治療をして湿疹の改善をすることが重要です。

頭皮湿疹の治療法は次のとおりです。

頭皮湿疹の治療にはステロイド外用薬が効果的です。

ステロイドには、炎症を鎮めてかゆみを落ち着かせる効果が期待できます。

ステロイドには強さのランクがありますが、市販にはあまり強いものは売られていないため、頭皮に使えるものを使いましょう。

医療機関で処方してもらう場合、その人の湿疹の状態に合わせたものが処方されるため、医師の指示に従って使用しましょう。

ステロイドには、軟膏タイプとローションタイプがあります。軟膏タイプだと、有毛部分は髪が邪魔をしてなかなか頭皮に付着しないことがあるため、ローションタイプがおすすめです。

なお、ステロイドをドラッグストアで購入して使用を検討している方は、5~6日ほど使用しても状態が変わらない、もしくは悪化しているという場合には、すぐに医療機関を受診して医師の診察を受けましょう。

アトピー性皮膚炎や接触性皮膚炎などアレルギーが原因の場合は、かゆみを鎮めるための内服薬の服用が効果的です。

抗ヒスタミン剤やビタミン剤が、湿疹によるかゆみの改善に役立ちます。

ただしあくまでも対処療法ということを覚えておきましょう。

ほかにも、漢方薬や抗生剤が有用なケースもあります。

これらの内服薬は湿疹の原因によって適応が異なるため、医師に相談して処方してもらうことがおすすめです。

脂漏性皮膚炎など、原因菌が分かっている場合には原因となる菌に対する抗真菌剤入りのシャンプーで湿疹を改善できます。

即効性は期待できないものの、日々のシャンプーで少しずつ原因菌を減らせるため、強い薬剤を使用せずに湿疹の改善が見込めます。

強い薬剤を使うと頭皮の症状が悪化する方、医療機関に行く暇がないという方の中で、脂漏性皮膚炎が原因となっていることが分かっている場合にはおすすめの治療法です。

ただし、抗真菌剤入りのシャンプーが効果を発揮するのは、原因となる菌が分かっているケースだけです。

菌が原因ではない場合には、抗真菌剤入りのシャンプーを使っても効果が見込めないため注意しましょう。

頭皮湿疹の治療をする上では、いくつか注意しておくべき点があります。

ここからは、頭皮湿疹の治療をする上で注意すべき点を紹介していくため、これから頭皮湿疹の治療を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

ステロイドはお薬の臨床効果によって5つのランクが設定されています。

ステロイドのランクは次のとおりです。

このうち、ストロンゲストとベリーストロングについては、薬を取り扱う際に医師や薬剤師など専門家の管理が必要であるため、医療用医薬品として扱われ、市販薬としての販売はありません。

市販薬はストロング~ウィークまでとなっていますが、2歳未満の赤ちゃんがウィーク、幼児~小学生はマイルド、中学生以上はストロングと年齢によってランクが設定されています。

ステロイドは塗ったところに起こる局所性の副作用に加え、全身にも副作用が生じる可能性があります。そのため、自身の状態に合った適切なランクのステロイドを使いましょう。

どのステロイドが自身のランクに合っているか分からないという方は、医師に相談することをおすすめします。

すべての薬はたくさん使えば効果があるというわけではなく、用法用量を守ることでその効果を発揮できます。そのため、用法用量は必ず守りましょう。

ステロイド外用薬の場合は、塗る範囲の分量の目安としてFTU(フィンガーチップユニット)という単位が使われます。

1FTUは薬のチューブを絞り出し、大人の人差し指の先から第一関節までの長さに薬を乗せた量で、この分量で大人の手のひら2枚分の範囲に薬を塗れます。

軟膏やクリームを塗る際には、この単位を意識して薬の量を調整しましょう。

また、ローションタイプの場合は、大人の手のひら2枚分の範囲を塗るために1円玉大の量が必要です。

ローションは特に頭皮に直接付ける人が多いため、量をあまり意識できないかもしれません。

気になる方はまず、自身の手のひらに1FTU分を出してから、指の腹を使って塗っていくのがおすすめです。

ステロイドには後述するようにさまざまな副作用があるため、症状が悪化した場合にはすぐに使用を中止して医療機関を受診しましょう。

特に、市販のステロイドを使用しているものの自分に合っているかどうか分からない場合には、使い続けることで重篤な副作用を発症するリスクを高めます。

また、医師から処方されたステロイドでも、強いランクのものを使っている方は、副作用が出やすかったり、薬が合わずに悪化したりするリスクを秘めています。

症状が悪化した、異常を感じたという場合にはすぐに医療機関を受診して、適切に対処してもらいましょう。

ステロイドには、前述したように塗ったところに起こる局所性の副作用と、全身に起こる全身性の副作用があります。局所性の副作用は主に次のものがあります。

ステロイドには免疫抑制作用があり、使い続けている箇所の免疫力を低下させるため、アクネ菌が繁殖してニキビができやすくなるほか、カンジダ症やヘルペスといった感染症を起こしやすくなったり悪化させたりします。

全身性の副作用には、副腎皮質機能の抑制、骨粗鬆症、糖尿病の誘発や悪化が挙げられますが、主にステロイドを注射で長期的に使用する際に見られます。

そのため、頭皮に外用薬として使用している分には、全身性の副作用が起こることは考えにくいです。

ただし、長期的にランクの強いステロイドを大量に使用していると、皮膚から吸収されて全身性の副作用症状を引き起こす可能性があるため、注意が必要となります。

これまでに説明したような病気が原因となる場合、適切な治療を行うことができれば症状は少しずつ回復していくでしょう。

しかし少しでも早く、より着実にこれらの症状を抑えたいのであれば、自身でも“症状が悪化しないための対策”を積極的に取り入れる必要があります。

ここでは、頭皮の湿疹や乾燥の悪化を防ぐための方法を紹介していきます。

紫外線を浴び続けると頭皮が乾燥し、フケやかゆみの原因になるといわれています。

さらに乾燥した頭皮を守ろうと皮脂が過剰分泌され、マラセチア菌などの異常繁殖を招いて皮膚疾患に発展してしまうことも。

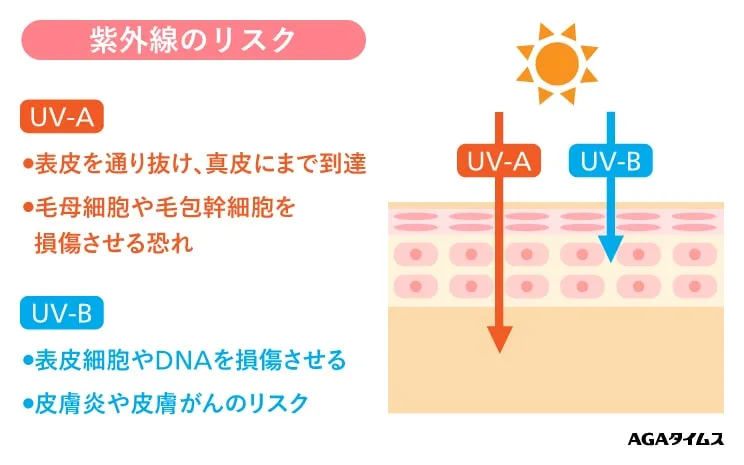

それだけでなく、紫外線の光線「UV-A」と「UV-B」は生物の細胞やDNAを損傷させると考えられています。

紫外線の影響で頭部の細胞やDNAが損傷すると皮膚炎を招いたり、抜け毛・薄毛を助長させたり、皮膚癌の発症リスクを高めたりするといわれています。

頭皮の湿疹や乾燥の悪化を防ぐだけでなく、これらのようなリスクを避けるためにも、以下のような対策を徹底するとよいでしょう。

頭皮に降り注ぐ紫外線を防御するには、帽子の着用や日傘の使用が有効です。

帽子は、つばの広いものを選ぶと効果的です。

また、帽子や日傘は素材によっては紫外線を十分にカットできないものもあるため、日傘や帽子を選ぶときにはUVカット率99%のものを選びましょう。

帽子は網目が粗いものでは効果が得られないため、しっかりと編まれているものがおすすめです。

紫外線を含む太陽光が直接頭皮に当たらないようにすることがもっとも重要なので、帽子を持ち合わせていない場合はタオルなどで頭部を覆うのも効果的でしょう。

日焼け止めを用いることも、紫外線の防御には有効とされています。

しかし、一般的に用いられる液状タイプの日焼け止めを頭皮に均一に塗布するのは難しいため、スプレータイプの日焼け止めなどを活用するとよいでしょう。

SPF10以上のものを選ぶと日焼け対策として効果的です。

ただし、日焼け止めが合わず、湿疹を起こしてしまうケースも考えられます。

そのため、頭皮が弱い方はまずパッチテストとして少量の日焼け止めを塗布し、肌に異常が出ないことを確認してから使用しましょう。

もしも肌に異常が出た場合には使用を中止し、医療機関を受診して頭皮の状態をチェックしてもらいましょう。

健康な頭皮環境を維持するためには、自分に合うシャンプーを選ぶことや正しい方法でシャンプーをすることが重要です。

もちろん人によって体質や肌質は異なるため、一概に「これが正解」とは言い切れません。

以下で紹介する目安や方法を参考にして、自分の頭皮環境に適したシャンプーや洗髪方法を取り入れてみるとよいでしょう。

まずは、以下の表で主なシャンプーの種類を知り、自身の頭皮のタイプに合ったシャンプーを選んでみてください。

| シャンプーの種類 | 高級アルコール系 | アミノ酸系 | 石けん系 |

| 特徴 | 洗浄力が強い。比較的安価で購入可能 | 洗浄力が穏やか。頭皮に対する刺激が少ない | 洗浄力、脱脂力が強い。アルカリ性 |

| こんな方におすすめ | 頭皮や髪の毛のトラブルがなく、健康的な地肌の方 | 頭皮が乾燥しやすい方。頭皮トラブルを抱えている方 | 自然派志向の方。極度な脂性肌の方 |

頭皮環境の悪化を防ぐためには、その日の汚れはその日のうちに落とすのが鉄則。

また、頭皮の過度な乾燥を防ぐためには、ヘアワックスなどを使用した日でも基本的に“1日1回のシャンプーで汚れを落としきる”のが理想的です。

お湯で予洗いをしてからシャンプー液を手に取り、泡が頭全体に行き渡るよう、指の腹で揉み込むようにしてしっかり洗います。

汚れを落とそうとするあまり、爪を立てたり、ゴシゴシこすりすぎたりすると、頭皮に負担をかけてしまうので注意してください。

また、シャンプー液が頭皮に残ると、頭皮環境の悪化を招くおそれがあります。シャンプーやトリートメントなどのすすぎ作業は、念入りに行うようにしましょう。

生活習慣の乱れは体の健康を脅かすだけでなく、頭皮環境の悪化にもつながります。

頭皮の湿疹や乾燥を防ぐためにも、食事・睡眠・運動などあらゆる面において健康的な生活を習慣づけるよう心がけましょう。

健康的な体づくりのためにも、食事はできるだけ栄養バランスを意識することが大切です。

特に“頭皮によいといわれている栄養素や食材”を積極的に取り入れていくとよいでしょう。

代表的な栄養素は「ビタミンB2」です。細胞の新陳代謝を促進し、健康な皮膚や髪の毛などを作る効果が期待できます。

これらのような食材を、普段の食事に取り入れてみるとよいでしょう。

また、高カロリーな食事や甘い菓子類を多量に摂取すると皮脂分泌量が増加し、湿疹やフケを誘発する原因にもなりかねないため注意が必要です。

健やかな体、ひいては健やかな髪の毛のために良質な睡眠は欠かせません。まずは十分な睡眠時間を確保し、その上で入眠前に心身をリラックスさせて睡眠の質を高めることを意識しましょう。

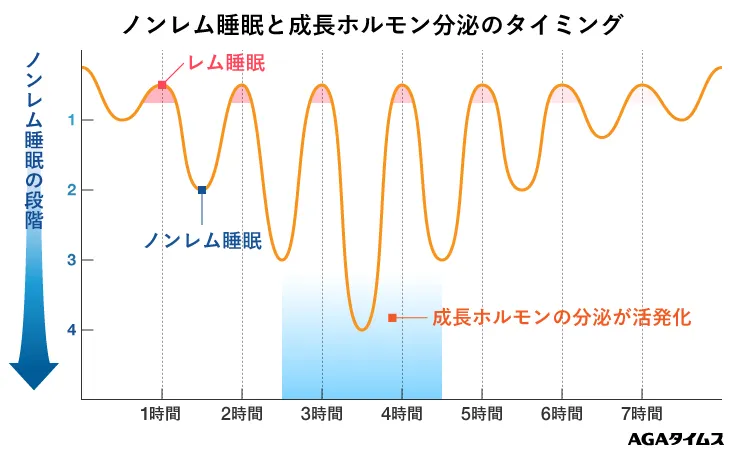

睡眠には脳を休める「ノンレム睡眠」と体を休める「レム睡眠」がありますが、とりわけノンレム睡眠は、ホルモン分泌により人体の正常な代謝や細胞修復を行うため重要とされています。

睡眠の間、ノンレム睡眠とレム睡眠は何段階かに分かれて交互に訪れますが、中でも入眠3時間後に訪れるノンレム睡眠時はもっとも成長ホルモンの分泌が高まるとされています。

したがって、質のよい睡眠を得るためには最低でも“3時間以上の睡眠”が重要であり、個人差はありますがおおよそ“6~8時間程度の睡眠”が理想的といわれています。

また、興奮状態を高める交感神経が優位になった状態では寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりすることがあります。

そのような状態だとノンレム睡眠が短縮されたり深達度が浅くなったりする可能性が考えられるため、睡眠時間の確保と同様に睡眠の質を高めるための準備を行うことも大切です。

睡眠の質を高めるためには、具体的に以下のような準備方法があります。

・就寝直前の飲酒を控える

・入浴ではなるべくぬるめのお湯にゆっくりつかる

・就寝前3~4時間以内はできるだけカフェインを避け、軽く温めた牛乳などを飲む

・ラベンダーなど鎮静作用のある香りを利用する

・寝室は蛍光灯の昼白色や昼光色のような白い照明をなるべく避け、明るくしすぎない

・就寝直前はPCやスマートフォンなどを発するブルーライトを避ける

日頃から運動不足気味だと、体内の血流が滞りやすくなる可能性があります。

血行不良になると頭皮環境の悪化はもちろん、そもそも体の健康を損ないやすくなるため、日々の生活に適度な運動を取り入れることはとても重要です。

中でも有酸素運動は、行うことで神経伝達物質である「セロトニン」が活性化するといわれています。

セロトニンは精神状態を平常に保つ重要な役割を担う物質の一種であるため、適度な運動を行うことは健康を害しかねないストレスを緩和する効果も期待できます。

運動不足の方がいきなり運動を習慣化するのは難しいかもしれませんが、軽いウォーキングやラジオ体操などを行うだけでも、体によい影響を与える「有酸素運動」になるといわれています。

日頃から体を動かす機会の少ない方は、まずは近所への散歩やラジオ体操などから始めてみて、慣れてきたら少し距離を伸ばして本格的にウォーキングを行う、またはサイクリングやエアロビクス、水泳など長時間動くのに適した有酸素運動を取り入れていくとよいでしょう。

頭皮湿疹を防ぐためにも、寝具は清潔に保ちましょう。

特に汗をかく時期では、寝具に付着した汗から雑菌が繁殖し、それが頭に付着することで湿疹を誘発します。

汗をかく夏や、部屋の温度を高くして眠る冬はなるべく寝具をこまめに洗濯することがおすすめです。

頭皮を清潔な状態に保ち、頭皮環境を整えておくことは湿疹の予防に効果的です。

1日1回は頭を洗うよう心がけましょう。

また、前述したように使用するシャンプーの種類も重要です。

自身に合ったシャンプーを使い、皮膚の清潔を保ちましょう。

頭皮湿疹にはさまざまな原因がありますが、どれも適切な治療薬を使用し、日常生活を見直すことで改善が期待できます。

そのため、頭皮湿疹ができたら放置せずに、医療機関を受診して原因を調べ、原因に合った治療薬で治療をしましょう。

特に、ステロイド薬は使用により重篤な副作用を発生させるリスクもあるため、正しい知識を持って使用することが必要です。市販でも手に入れられますが、極力専門知識のある医師に処方してもらった薬の使用がおすすめです。

AGAヘアクリニックは、薄毛治療中に発生するさまざまな悩みや疑問にも対応しております。

状態によってはAGA(男性型脱毛症)以外の方に発毛剤などの治療薬をお出しすることも可能です。

また万が一、当院では治療を施せない場合は適切な病院をご紹介させていただきます。

当院の診察やご相談は何度でも無料なので、薄毛・抜け毛の治療やそれに伴う頭皮トラブルなどが気になる場合は、お気軽にお越しください。

医師監修のもと、AGA治療の基礎知識や

薄毛対策に関するトピックをお届けします。