薄毛・脱毛の病気

#円形脱毛症

円形脱毛症はストレスでなるものと思われがちですが、実はさまざまな原因があることが分かっています。

円形脱毛症の原因を知ることで、早期発見、早期治療につなげることができるかもしれません。

本記事では、円形脱毛症の原因について詳しく解説します。

また、治療法についても併せて解説するため、ぜひ参考にしてみてください。

円形脱毛症とは、具体的にどのような症状なのでしょうか。

円形脱毛症になると、丸くはげができるということは知っているものの、それ以外に円形脱毛症について知っている方は少ないようです。

円形脱毛症がどういった病気なのかを解説します。

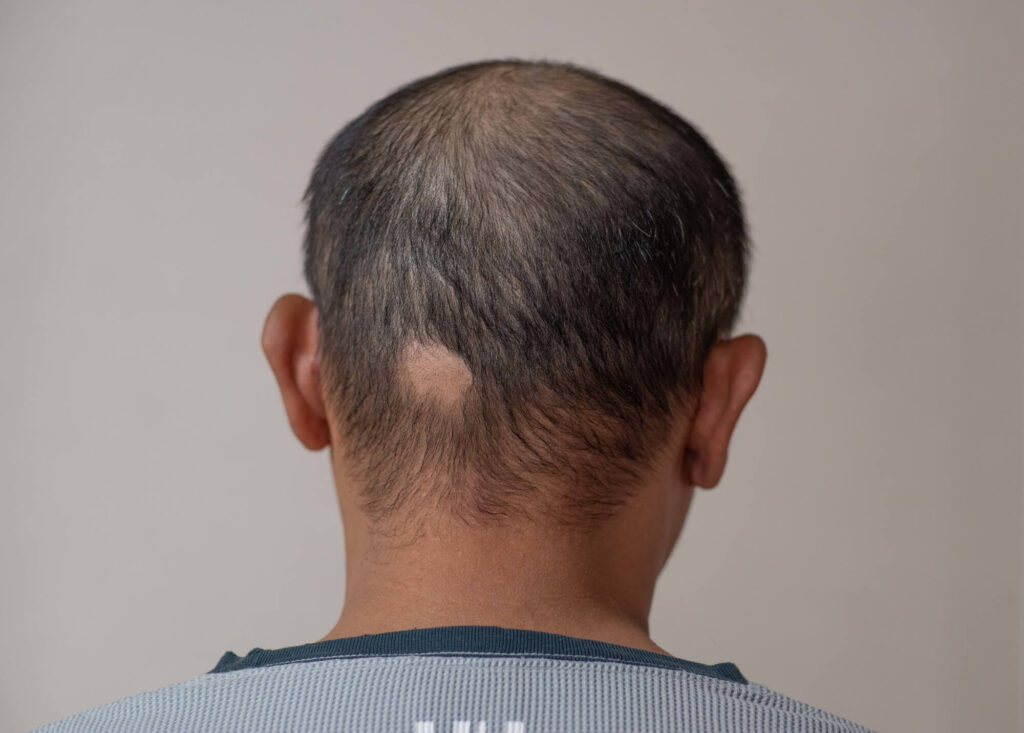

円形脱毛症とは、頭部に円形やまだら状の脱毛斑ができる後天性の脱毛症です。

円形脱毛症による脱毛斑の大きさは一般的に10円玉ほどの大きさとなりますが、複数の箇所に円形脱毛症が起こると、脱毛斑が連結して広範囲の脱毛を引き起こすことが特徴です。

頭髪だけではなく眉毛や体毛といった箇所に発生したり、重症化すると頭部全体に及んだりする場合もあります。

ほとんどの脱毛症が徐々に髪の毛が抜けていく一方、円形脱毛症は一気に髪の毛が抜け、痛みやかゆみなどの症状もありません。

そのため、自分で気づかないうちに円形脱毛症を発症していたというケースも少なくありません。

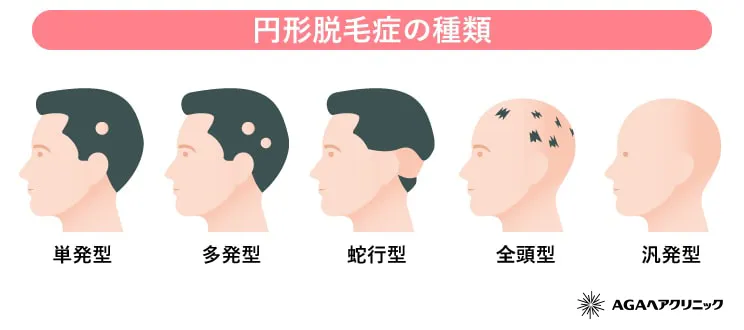

円形脱毛症は脱毛斑の数や範囲、形態によって以下の7種類に分類され、円形脱毛症の種類によって脱毛の範囲などが異なります。

種類によっては、最初から円形脱毛症かどうかが判断できないこともあるため、円形脱毛症の種類を押さえておきましょう。

通常型の単発型とは、脱毛斑が1カ所だけのものをいいます。

一般的な円形脱毛症といわれて多くの方が最初に思い浮かぶのがこの単発型です。

通常型の単発型は円形脱毛症の中でももっとも多いタイプといえます。

お子さまから高齢者の方まで幅広く発症する可能性があるものの、円形脱毛症の中でも軽症のため、80%程度の方が1年以内に治癒すると考えられています。

円形脱毛症が頭部に2つ以上ある場合は多発型に分類されます。まれに単発型から多発型に移行することがあります。

適切に治療しても、治癒までに半年から2年程度かかる場合が多いです。

多発型はさらに、多発融合型といって、円形脱毛症同士が融合して脱毛斑が拡大するケースもあります。

全頭型とは、脱毛斑が頭全体に広がって、すべての髪の毛が抜け落ちてしまうことをいいます。

初めは少数の脱毛斑であっても全頭型に移行する場合があり、その場合の回復率は10%以下と考えられています。

さらに治療が長期間にわたるケースが多いです。

汎発型は頭部だけでなく、眉毛やまつ毛など全身の毛が抜け落ちてしまうタイプのことです。

円形脱毛症の中ではもっとも重度なタイプに分類され、全頭型同様に治癒までに時間がかかります。

円形の脱毛斑ではなく、頭髪の生え際が帯状に脱毛するものを蛇行型といいます。

主に側頭部や後頭部に見られ、脱毛斑が結合していびつな形で広がっていきます。

蛇行型は円形脱毛症の中でも非常に珍しいタイプで、発症することは極めてまれです。

ただし、全頭型や汎発型同様に難治性であるといわれています。

治癒までには複数年かかると見込まれています。

逆蛇行型は、本来蛇行型のケースで発症する側頭部と後頭部には発症せず、前頭部と頭頂部に帯状に脱毛を発症するタイプです。

本来発症する場所ではないところに発症することから「逆」という言葉が使われています。

頭のてっぺんは毛がないのに、ほかの場所の髪の毛は残っている場合には逆蛇行型が考えられます。

本来円形脱毛症は境界線が明瞭なので、くっきりとした円形を示します。

しかし、びまん型は、境界線が不明瞭、つまり境目がはっきりせず頭全体に脱毛が生じているケースをいいます。

円形脱毛症であるにもかかわらず境界線がはっきりしないため、円形脱毛症と診断されるまでに時間がかかるかもしれません。

円形脱毛症の重症度は、アメリカの円形脱毛症ガイドラインにより、脱毛面積の割合(S)と頭部以外の脱毛の程度(B)によって分類します。

円形脱毛症の重症度は以下のとおりです。

S0:脱毛が見られない

S1:脱毛巣が頭部全体の25%未満

S2:脱毛巣が25~49%

S3:脱毛巣が50~74%

S4:脱毛巣が75~99%

S5:100%(全頭)脱毛

B0:頭部以外の脱毛なし

B1:頭部以外に部分的な脱毛が見られる

B2:全身すべての脱毛

2017年に公開されたガイドラインではBの数字に関係なく、S2以上、つまり頭全体の25%以上が脱毛していれば重症と分類されます。

一般的に「ストレスが主な原因である」と思われてきた円形脱毛症ですが、昨今その認識が誤りであると考えられています。

円形脱毛症を発症する確固たる原因は、まだ完全には解明されていません。

しかし、現代の医学では自己免疫機能の異常が主な原因であることが分かってきています。

そのため、アトピー性皮膚炎との関連性や遺伝的素因も関与が認められています。

ここからは、考えられる円形脱毛症の原因について詳しく解説していくため、チェックしてみてください。

円形脱毛症の有力な原因として考えられているのが、毛包組織に対する自己免疫機序です。

何らかの理由により免疫機能が異常をきたし、髪の毛の生成に重要な毛包の正常な組織にまで攻撃してしまうことがあると考えられています。

免疫機能が異常をきたす要因は明確には分かっていませんが、疲労や感染症などの肉体的ストレスや精神的ストレスが引き金となる可能性が示唆されており、実際には確固たる誘因がないことも多いとされています。

また円形脱毛症は、すでに罹患している自己免疫疾患の合併症として発症するケースも多いです。

橋本病などの甲状腺疾患、尋常性白斑、SLE、関節リウマチ、重症筋無力症などの自己免疫疾患を治療中の方は、円形脱毛症が起こりやすいと考えられています。

特に、甲状腺疾患は約8%、尋常性白斑は約4%の患者が、円形脱毛症を併発しているといわれています。

昔から、円形脱毛症の原因はストレスによるものという説があります。

しかし、医学的な根拠に乏しく、乳幼児でも発症し得る疾患であることから、現在ではストレス原因説には否定的な見解が多くなってきています。

とはいえ、ストレスをトリガーとして自己免疫疾患や内分泌異常が生じる可能性も考えられるため、ストレスと円形脱毛症はまったく無関係であるとも言い切れません。

精神的ストレスによって放出されるサブスタンスPや副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモンなどのストレス関連シグナル伝達物質が、円形脱毛症の発症や症状の悪化に関係していることが示唆されていますが、その程度や詳しい機序は不明です。

円形脱毛症と遺伝の関係についてもまだ解明されていない部分が多くありますが、一親等内(親・子)に円形脱毛症を発症した家族歴がある場合、発症率は約10倍であるとされています。

また一卵性双生児の場合は、両者が円形脱毛症を発症した際、症状の一致率が55%ほどであるのに対し、二卵性双生児では0%という報告もあるため、円形脱毛症が何らかの遺伝的要因を持つ可能性は高いと考えられているのです。

これらの理由は、円形脱毛症が遺伝するのではなく、後述する円形脱毛症の原因となるアトピー素因が遺伝するといった説もあります。

円形脱毛症患者のうち、約4割が皮膚炎や鼻炎などになりやすいアトピー素因を持っているという報告があります。

病理組織学的にも、アトピー素因がある患者では、毛包周囲へのリンパ球浸潤が多く、好酸球や肥満細胞も浸潤していたといわれています。

そのため、アトピー素因が何らかの形で関与している可能性が示唆されています。

ただし、円形脱毛症の発症にアトピー素因がどのように関わっているのかについての研究は、まだ十分になされていません。

女性ホルモンは発毛や脱毛にも関係しており、妊娠や出産において女性ホルモンのバランスが乱れたり、女性ホルモンが減少したりすると、円形脱毛症を引き起こす可能性が高まると考えられています。

特に、産後3~4カ月後は成長していた髪の毛が産後の女性ホルモンの減少によって一気に休止期に入ることから抜け毛が起こりやすく、円形脱毛症もこのタイミングで起こりやすいです。

円形脱毛症になった方の中には、自分の脱毛症が円形脱毛症なのか、ほかの脱毛症なのかが分からないという方もいます。

円形脱毛症は早期発見と治療が大切なので、できれば早く自己判断をしたいものです。

円形脱毛症とほかの脱毛症との違いについて解説します。

男性ホルモンが主な要因とされているAGAという脱毛症は、成人男性に発症します。

AGAは思春期以降に発症する可能性がある疾患であり、年齢が上がるとともに発症率も上がることが知られています。

一方で円形脱毛症は、自己免疫疾患などが原因とされているため、男性だけでなく女性や子どもなど全年齢層に出現します。

AGAの場合は、髪の毛の生え変わる周期(ヘアサイクル)によって抜け毛が発生するため、抜け落ちる前に髪の毛が細く弱っていったり(軟毛化)、少しずつ抜けていったりと、髪の毛が急にごっそりと抜け落ちるということはありません。

しかし、円形脱毛症の場合は、髪の毛が抜け落ちる際に軟毛化するなどの予兆はなく、急に髪の毛が円形や楕円形に抜け落ちて、頭皮が露出してしまうという特徴があります。

加えて、円形脱毛症は自覚症状はないことも多いですが、脱毛前や発症時に軽いかゆみや淡い紅斑が現れる場合もあります。

また、爪に小さな点状のへこみなどの変化が見られることもあります。

円形脱毛症は軽度であれば自然治癒も見込めますが、経過を見ている段階で悪化するケースもあります。

また、難治性の円形脱毛症も多くあるため、円形脱毛症であることが分かったらなるべく早く医療機関での治療を受けることが望ましいです。

医療機関で受けられる円形脱毛症の治療は次のとおりです。

局所免疫療法は、かぶれを引き起こす物質(SADBE、DPCPなど)を皮膚に塗布して発毛を促す治療法です。

最初は高濃度のお薬を付けますが、2週間後に低濃度なものをつけ、その後は徐々に適量のお薬を付けていき、半年から1年間かけてじっくりと治療を行います。

S2以上の多発型、全頭型や汎発型が治療対象です。

年齢を問わず使用が推奨されているため、お子様から高齢者の方まで幅広く治療を受けられます。

局所免疫療法の有効率は65.5%となります。内訳を見てみると多発型が74.6%、全頭型と汎発型で54.5%と、多発型で高い効果が期待できる治療です。

さらに、このうち円形脱毛症の完治に至ったのは32.3%で、多発型は42.6%、全頭型・汎発型では24.9%となります。

局所免疫療法の副作用は、薬を塗布した部分の皮膚炎やリンパ節の腫れ、頭痛、倦怠感、じんましん、色素沈着などです。

さらにアトピー性皮膚炎を併発している場合は、症状が悪化するおそれもあるため注意が必要です。また円形脱毛症に対するSADBEやDPCPの治療は保険が適用されません。

局所免疫療法は、治療できる医療機関が限られている点にも注意です。

ステロイド局所注射療法は、ステロイド薬剤を真皮下層から皮下脂肪層に直接注射する治療法で、比較的症状の軽い単発型や多発型の治療に用いられます。

ステロイド局所注射をした部位はプラセボ(偽薬)と比較して発毛の評価指標が改善されたとの報告や、ステロイド局所注射が円形脱毛症の単発型と多発型の双方に有効であるという研究報告が存在します。

特に、脱毛班の少ない単発型の方に効果があることから、S1以下の方の治療法として推奨されている方法です。

投与は1カ月に1回程度で済み、通院時にその場で施術できるため比較的安全性が高く、受けやすい治療といえるでしょう。

副作用として注射時の痛み、注射部位の皮膚が薄くなるなどが挙げられます。

ステロイド外用療法は、ステロイド剤を頭皮に直接塗布する治療法で、1日1~2回、ストロング、ベリーストロング、ストロンゲストクラスのステロイドを脱毛部分に塗布して経過を見ます。

比較的軽度の単発型や融合傾向のない多発型に用いられますが、最近の報告では中症度程度の円形脱毛症にも効果が認められたとされています。

しかし、全頭型や汎発型患者に行った研究では、一時的には症状が回復したものの、一部の患者は症状が再発し治療前の状態に戻ったという報告があり、重症度の高いレベルでは推奨されていません。

副作用としては、ニキビや毛包炎が挙げられ、長期的に使用すると皮膚の萎縮や血管拡張、陥凹をきたす可能性があります。

そのため、ステロイド外用療法を長期間行うことは推奨されておらず、治療期間はほかの治療よりも短期間になります。

かつらの使用は円形脱毛症の病勢に直接影響する治療法ではありませんが、紫外線や外傷から頭部を守ったり、心理的サポートによりQOLが向上したりする面では有用だとされています。

現在、海外では病的脱毛症に対するかつらが医療用具として扱われ、健康保険の対象となっている国もありますが、日本国内では保険対象外です。

これまで、重症例の方は上記で紹介した治療をしても、十分な発毛効果は期待できませんでした。

しかし、重症例の方でも使用できる新薬の開発・使用も始まっています。

円形脱毛症の新薬として、現在次の2つの薬が使用されています。

2022年6月よりJAK阻害薬という内服薬が保険適用となりました。

JAK阻害薬とは、自己免疫がリンパ球の毛包を攻撃させないように抑える薬剤で、円形脱毛症以外でも、重症のアトピー性皮膚炎や関節リウマチにも使用されているお薬です。

JAK阻害薬はすべての方が使用できるお薬ではありません。使用対象者は「15歳以上で頭部全体の50%以上の毛髪が脱毛し、6カ月以上発毛が見られない」方です。

臨床試験のデータによると、約9カ月服用した方は4mg投与された群で35.9%、2mg投与された群で19.4%において、脱毛範囲が頭部の20%以下に縮小しており、重症例に有効な薬であることが証明されています。

一方で、JAK阻害薬は健康保険適応となりますが、費用がネックとなっています。

4mg錠を内服した場合、保険診療3割負担で1カ月約44,000円となり、治療費用が高額になるのです。

前述した検査データと同様の効果を得るためには、約40万円程度の治療費用がかかります。

そのため、高額医療費助成制度など各種制度をうまく活用しながら治療を行う必要があるでしょう。

また、JAK3/TEC ファミリーキナーゼ選択的阻害薬でも同様の効果が認められています。

これらの新薬は、免疫抑制などの有害事象を生じ得ること、長期投与の安全性は定まっていないことから、専門医が効果とリスクを考慮して適応を慎重に検討すること、十分な患者説明を行うことが求められています。

円形脱毛症を発症してしまった方の中で、忙しくて医療機関を受診する暇がない、病院に行きづらいなどの理由で、自然治癒するのかどうか気になっている方もいるのではないでしょうか。

円形脱毛症は治療しなくても治るのか、どのくらいの確率で治るのかを解説します。

円形脱毛症は自然に治る可能性もあります。

しかし、自然に治る可能性があるのは状態の軽い方です。

重症度分類のS2を下回る方においては、自然に治る可能性もあります。

特に、単発型の軽症例であれば、1年程度の経過観察により80%の患者に回復が見られたというデータもあります。

自然治癒するなら、放っておいていいかもしれないと考える方もいるかもしれません。

しかし、放っておくことの懸念点は、自然治癒しなかった際のリスクが高いことです。

円形脱毛症は軽症例であればあるほど治る可能性が高い一方で、重症度分類のS2以上の場合は難治性の円形脱毛症ともいわれ、治療をしても完治するまでに時間がかかったり、治療をしても完治できなかったりする可能性があります。

重症例だったときのリスクが高いことを理解しておきましょう。

治療をした場合の治癒率は、重症度によって異なります。

重症例の場合には、脱毛面積が50%未満でも回復率が32%、より広範囲の脱毛面積の場合は回復率がわずか5%に過ぎません。

重症例は治癒が見込めない可能性が高いのです。

円形脱毛症は治癒したら終わりではなく、再発の可能性も視野に入れておく必要があります。

一度円形脱毛症になると再発しやすく、その再発率は5年以内で40%程度です。

円形脱毛症を再発する原因は、円形脱毛症を発症する原因とほぼ同じです。

遺伝は自身で対処することはできませんし、自己免疫疾患の予防も難しいですが、アトピーや精神的ストレスは治療をしたり、ストレスを適宜発散したりすることで対処できます。

一度円形脱毛症を発症した方は再発のリスクも考慮して、生活習慣を見直しながらうまく付き合っていきましょう。

円形脱毛症を発症する理由は遺伝や自己免疫疾患、アトピーが強く関係していますが、そのほかにも精神的ストレスとの関係性も指摘されています。

円形脱毛症は軽度であれば自然治癒も見込めますが、重症になればなるほど難治性となり、自然治癒どころか、治療をしても完治は見込めないかもしれません。

そのため、円形脱毛症の発症に気づいたら、なるべく早く医療機関を受診して対処することが必要です。

円形脱毛症の治療には外用薬や内服薬、注射による治療がありますが、いずれも重症度の高い方にはよい効果は見込めません。

しかし、近年では新薬の開発や使用もされており、重症度が高い方も内服薬で高い治療効果が見込めるようになりました。

ただし、治療期間や治療費用などは治療内容によって異なるため、自身に合った治療方法で、前向きに治療を行っていくとよいでしょう。

また、生活の質を高めるという目的でかつらの使用も推奨されています。

これらはすべて、医療機関で医師がその人に合った方法を提案してくれるため、指示に従い治療を継続していきましょう。

円形脱毛症の治療は、皮膚科でも行うことができます。

しかし、少しでも早く改善したい方、円形脱毛症なのかどうかが分からないため専門的にチェックして欲しいと考えている方は、専門クリニックの受診をおすすめします。

AGAヘアクリニックは、カウンセリング・診察はいつでも何度でも無料で行っているため、円形脱毛症なのかどうかを知りたいという方にはおすすめのクリニックです。

通院とオンライン両方を展開しているため、自身の予定に合わせながら無理なく通院できる点も魅力です。

まずはお気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

医師監修のもと、AGA治療の基礎知識や

薄毛対策に関するトピックをお届けします。